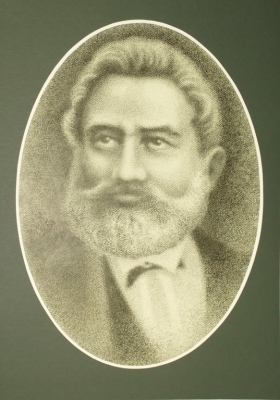

Александр Фёдорович Миддендорф – основоположник мерзлотоведения

Картина. Портрет погрудный "Миддендорф Александр Федорович (1815–1894),

ученый-естествоиспытатель, первый исследователь Таймыра. Бумага, уголь.

Автор Калмыков Ю.В. (ТКМ ГИК 9609)

18 августа исполняется 210 лет со дня рождения Александра Фёдоровича Миддендорфа (1815-1894) – выдающегося географа, ботаника, зоолога, академика Петербургской АН, который стоял у истоков создания Русского географического общества. Император Александр II пожаловал ему бриллиантовый перстень со своим вензелем и разрешил иметь собственный фамильный герб. Петербургские студенты ликовали при его появлении, а члены императорской семьи почитали за честь приглашать с собою в поездки по России.

Будущий известный ученый родился в Санкт-Петербурге в семье остзейского (от немецкого названия Балтийского моря – Ostsee) немца, педагога и инспектора Санкт-Петербургской губернской гимназии дворянина Федора Ивановича Миддендорфа. До девяти лет Александр жил с матерью Софьей Ивановной то в имении отца в Пэрафере, то в Ревеле (сегодня Таллин), где у домашних учителей он получил начальное образование. Когда мальчику исполнилось десять лет, отец купил ему ружье и брал с собой на охоту. Благодаря этому он рано научился стрелять и полюбил путешествовать.

В 1835 году Александр Фёдорович окончил медицинский факультет Дерптского университета, спустя два года получил степень доктора медицины. В течение двух лет занимался в университетах Берлина, Вены, Гейдельберга, специализируясь в области зоологии, этнографии, антропологии. Любимым его изречением в те годы стали слова немецкого поэта и естествоиспытателя Адельберта фон Шамиссо: «Тому, кто хочет видеть свет, чуждый цивилизации, я советовал бы запастись докторской шляпой как самым надежным колпаком для путешествия».

В 1838 году Миддендорф представил в Академию наук проект исследования Северной Сибири с целью всесторонне изучить полуостров Пясиду, где после Семена Челюскина и Харитона Лаптева на протяжении целого столетия не бывал ни один ученый-натуралист.

Предварительно, при содействии властей Западной Сибири, было решено собрать в Туруханске сведения о землях, расположенных между Пясиной и Хатангой. Академию интересовало, прежде всего, могут ли жители этой северной окраины обеспечить экспедицию необходимыми припасами и транспортом. Затем шли вопросы о поселениях по рекам, о птицах, рыбах, о времени вскрытия и замерзания рек, о толщине льда в озерах, о находках каменного угля, об особенностях рельефа, о характере берегов в устье Нижней Таймыры. В начале 1841 года были получены обстоятельные ответы от председателя енисейского губернского правления Николая Степановича Турчанинова и началась подготовка к путешествию.

В синих сумерках ноябрьского утра 1842 года Александр Фёдорович Миддендорф отравился в своей кибитке за пределы Петербурга. Это утро 14 ноября запомнилось ему на всю жизнь. Ночью шел мокрый снег, облепил деревья и своей тяжестью согнул ветви. Изредка они вздрагивали, роняли снежные комья и поднимались вверх. Было тихо, спокойно. Над головой неторопливо плыли на северо-восток черно-серые тучи. Пройдет несколько дней, и они так же равнодушно, как и над Петербургом, пробегут над бескрайними просторами Туруханского края, от которого его, Александра Миддендорфа, отделяют тысячи верст. Впереди путь через снега, леса, горы, реки, льды, путь во имя того, чтобы добавить несколько новых строк в развитие знаний человека о северных пределах Великой России.

Кто знает, быть может, не будет пути назад в Петербург, и он найдет свой конец среди ледяного царства Севера… Но это настроение мимолетно. В это время сквозь тучи пробился луч солнца. Он упал на заснеженные деревья, на гривы лошадей, добежал до оставшегося позади Петербурга и заискрился на золотых куполах его колоколен. И Миддендорфу показалось, что солнечный луч сказал ему, что он снова вернется в столицу, но вернется с бесценным багажом научных исследований.

Его спутниками и соратниками в непростом путешествии стали: биолог Фёдор Брандт, руководивший Зоологическим музеем Академии наук, и эстонский слуга по фамилии Фурман, которого молодой ученый научил препарированию животных и производству метеорологических наблюдений. Позднее, уже в Сибири, к экспедиции присоединился топограф Василий Ваганов. Новый год путешественники встречали в Омске, а спустя месяц увидели деревянные башни Енисейска, где заканчивались почтовые тракты. Дальше дорога шла по льду Енисея. В марте 1843 года прибыли в Туруханск, где ученый произвел первые наблюдения над температурой мёрзлых пород в скважинах, пробурённых специальным буровым станком. Далее экспедиция спустилась по Енисею в Дудинку, где пришлось сменить лошадей на собак, а затем на оленей и пересесть из кибитки в нарты. 14 апреля Миддендорф со спутниками были далеко за Полярным кругом в зимовье Коренном Филипповском, состоявшем из четырех изб и расположенном на 71° с.ш. на берегу реки Боганиды. Здесь кончался лес и начиналась тундра.

Местные жители объявили ему, что проведут экспедицию в северные пределы полуострова только весной, когда они отправятся на летние кочевья. В мае исследователь, в сопровождении охотников-самоедов (ненцев), на девяти оленьих упряжках выехал в путь и при пересечении Северо-Сибирской низменности обнаружил неизвестную ранее горную цепь, длиной около 250 км, настолько скалистую и труднопроходимую, что дал ей имя Шайтан (современное название – Камень-Хэрбэй). Выйдя к реке Верхняя Таймыра и сплавляясь к озеру Таймыр, исследователь открыл ещё один горный хребет и нанёс его на карту под местным названием Бырранга. На Нижней Таймыре (почти под 75° с. ш.) Миддендорф обнаружил скелет мамонта и впоследствии разработал свою концепцию вымирания этих млекопитающих.

Много недель продолжалось путешествие Александра Миддендорфа к далеким северным берегам Таймыра. Ни на час он не оставлял планшета и карандаша, на его путевой карте появлялись все новые географические точки. Им была исследована и убедительно показана приспособляемость животных организмов к условиям низких температур, полярной ночи и короткого лета, дана первая классификация тундр, приведены доказательства зонального распределения растительности на гигантской территории и разработана общая характеристика её климата. Новыми для науки были данные о таймырских эвенках, нганасанах, долганах и северных якутах. Есть его заслуги и в изучении языков малочисленных народов Сибири.

Обработка огромного и разнообразного материала, собранного в экспедиции, заняла много лет. Научные итоги этого географического предприятия подведены самим исследователем в его многотомном труде: «Путешествие на север и восток Сибири». В этой работе, кроме Миддендорфа, принимали участие академики Бэр, Менетрие, Ленц, Кейзерлинг, Траутфеттер, Гельмерсен и др. Издание этого труда получило большой международный резонанс, определило приоритет России по многим направлениям естествознания.

Однако, Александр Фёдорович почти не остановился в нем на трудностях и лишениях путешественников. Обратный этап Таймырской экспедиции был особенно тяжёлым из-за окончания тёплого сезона и нехватки продовольствия. Учёный, изнуренный болезнью и истощением, не мог следовать за спутниками. И чтобы не погибнуть всем вместе, Миддендорф принимает решение отправить спутников за помощью – на поиски кочующих ненцев, а самому дожидаться их возвращения в небольшом природном гроте на правом берегу реки Нижняя Таймыра. Восемнадцать суток Миддендорф в полном одиночестве и темноте арктической ночи, без палатки, без еды и тепла, питаясь заспиртованными экспонатами из собранной коллекции, боролся за жизнь. Считается, что он не замерз во время налетевшей пурги только потому, что оказался занесен в этой пещере снегом (в 1929 году геолог Николай Урванцев дал ей название «Пещера Миддендорфа»). Пока были силы, ученый приводил в порядок свои записи, карты, зарисовки. Но, пришел день, когда он не мог писать в дневнике и отчаявшись, решив, что его товарищи погибли, попытался покинуть своё убежище. По воле случая, в этот самый момент помощь пришла в лице верного Василия Ваганова в сопровождении двух коренных жителей.

Таймырское путешествие русского академика занимает особое место в удивительной летописи арктических подвигов, оно стало венцом полярных исследований сороковых годов XIX века. Учёные считают Александра Фёдоровича Миддендорфа основоположником мерзлотоведения (геокриологии). Профессор М. И. Сумгин (1873-1942) отмечал его вклад в становление этой науки: «Миддендорфу я приписываю приоритет по времени и приоритет по значению в деле изучения вечной мерзлоты».

Именно Александр Миддендорф выделил полуостров Пясиду в самостоятельный географический регион и переименовал его. Так полуостров, с его легкой руки получил имя Таймыр (переводится предположительно, как «богатый, обильный»). А самая северная оконечность материка – законное имя его первооткрывателя – Семена Челюскина.

Таймырская экспедиция Миддендорфа фактически открыла для мира неисследованную северную часть территории России, известную ранее лишь по обрывочным рассказам немногих путешественников. Но, он ошибался, предполагая, что и через сто лет время не нарушит первобытного состояния далекого Таймыра.

За исследования 1842-1844 ученый был награжден Большой золотой (Константиновской) медалью РГО (1861). В 1887 году Академия наук присудила ему золотую медаль Бэра – высшую награду в России для зоолога.

В его честь названы географические объекты – на норвежском Шпицбергене и в Гренландии, на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа, на севере Красноярского края. В биологии его имя сохранилось в названиях 14 видов растений и водорослей, 30 видов животных организмов – от кольчатых червей до бурого медведя и снежного барана.

Поделиться в соц. сетях: